ما هي شروط صحة العبادات

يجب أن يتم توافر شروط صحة العبادات لكي يتم قبولها من الشخص المسلم عند الله عز وجل، حيث أن العبادة هي كل التصرفات المشروعة التي جمعت بين الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكمال المحبة لله، والخضوع إلى الله عزل وجل، فإن العبادة تلازم العبد المؤمن في جميع أحواله وتصرفاته، بل إن كل عمره من المفترض أن يكون عبادة لله عز وجل، فلذلك من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على شروط قبول العبادات.

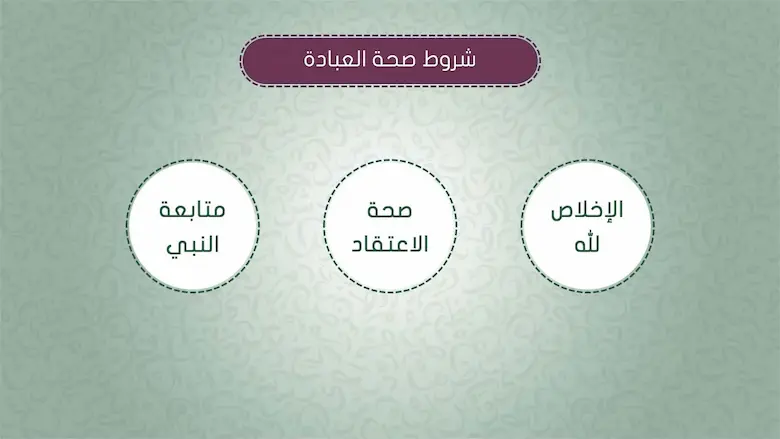

شروط صحة العبادات

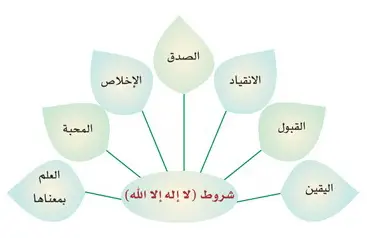

يرغب العديد من الأشخاص معرفة شروط صحة العبادات لكي تقبل عبادتهم عند الله عز وجل، حيث يوجد شرطين رئيسيين لقبول العبادة عند الله وهما:

أول شرط “إخلاص النّية لله تعالى”

إخلاص النية للع سبحانه وتعالي تعد شرط من شروط صحة العبادات، حيث أنه لكي تصبح عبادتك لله سبحانه وتعالي مقبولة يجب إخلاص النية في العبادة أن تكون لله وحده سبحانه وتعالي، حيث أنه لا يجوز عبادة أحد غير الله أو إشراك غير الله في نيتك، فقد قال الله تعالى

“وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ”،

ومعنى ذلك أن الذي ينوي في عبادته غير الله سبحانه وتعالي من إرادة مدح الخلق أو التقرب إليهم أو قام بالعمل خوف من إنسان مخلوق، فإنه لا يأخذ الثواب ولا يقبل أي عمل من أعماله.

وإن تم القصد بتلك العبادة وجه الله سبحانه وتعالى وفي نيته تم مخالطة الرياء والسمعة الحسنة، فأيضاً ذلك من الأشخاص الذين لا يقبل الله منهم العبادة.

ثاني شرط موافقة العبادة للشّريعة الإسلامية

موافقة العبادة للشريعة الإسلامية يعد ثاني شرط من شروط صحة العبادات، وهي بمعنى أن تكون العبادة موافقة لكل ما جاء في السنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم لكي تصبح مقبولة عند الله سبحانه تعالى، حيث أن موافقة العبادة للشرع الإسلامي تأتي في ستة أوصاف سوف نتحدث عليهم من خلال السطور التالية:

يلزم أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها

إن التعبد في سبب لا يتم إثباته في الشرع يعتبر بدعة ترد على صاحبها، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

“من أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ منه، فَهو رَدٌّ”.

يجب أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها

من شروط صحة العبادات أن تكون العبادة للشرع في جنسها، فمثلاً لا يجوز ولا يصح للشخص المضحي أن يقوم بالتضحية بغير الأنعام التي تم ذكرها بالتحديد في الشرع الإسلامي، حيث أن أحد الأشخاص إذا قام بالتضحية بدجاجة فإنه يعتبر مخالف للشرع بهذا الفعل.

يجب أن تكون العبادة موافقةً للشرع في قدرها

من أهم شروط صحة العبادات أن تكون متوافقة مع الشرع في قدرها، حيث أنه إذا زاد أحد الأشخاص في صيام شهر رمضان المبارك عشرة أيام أو مثلاً صلى الظهر 6 ركعات بدلاً من أربعة، فبذلك عبادته سوف تكون مخالفة للمقدار الذي حدده الله سبحانه وتعالى في الشرع ولا يقبل عمله.

يجب أن تكون العبادة موافقةً للشرع في كيفيتها

إذا وافقت عبادة الشخص لقدر وسبب وجنس العبادة وخالفت الطريقة الصحيحة فلا تقبل منه أبداً ولا تصح، مثال على ذلك شخص أراد الوضوء فقام بالبدء بغسل وجهه أولاً، فبالطبع لا يصح وضوءه، أو مثلا شخص رغب في الصلاة فقام بالتكبير وسجد بشكل مباشر، فذلك أيضاً لا يصحّ ولا يقبل منه.

يجب أن تكون العبادة موافقةً للشرع في زمانها

من أبرز شروط صحة العبادات أن تكون العبادة متوافقة مع الشرع في زمانها، حيث أنه لا يجوز ولا يصح مثلاً صيام شهر رمضان في شهر شعبان، إضافة إلى أنه لا يجوز تأدية صلاة العشاء في وقت الغروب، حيث أن وقت العبادات تم تحديده في الشرع ويجب على الشخص المسلم الالتزام به.

يجب أن تكون العبادة موافقةً للشرع في مكانها

إن وقف الحاج في مزدلفة في يوم عرفة فبذلك لا يجوز له فعل هذا وإن كانت عبادته متوافقة مع باقي الأوصاف.

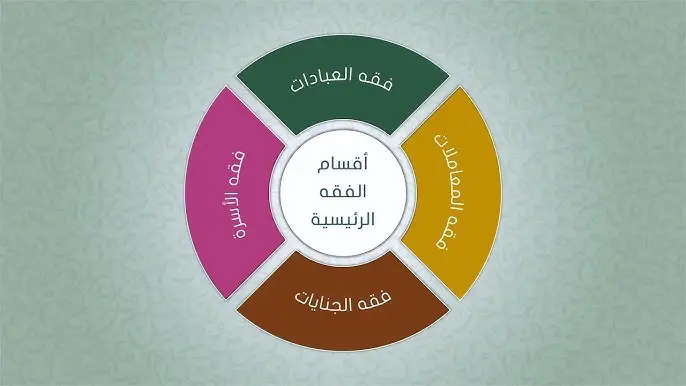

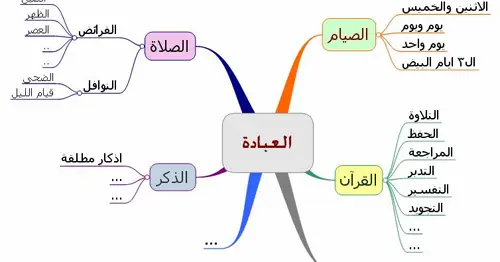

أنواع العبادة ومجالاتها

عبادة الله سبحانه وتعالى تشتمل على الكثير من الصور والأنواع، التي لا حصر لها وسوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:

العبادات الاعتقادية أو القلبية

العبادات القلبية أو الاعتقادية هي عبادة تكون متصلة بكل ما يعتقده الإنسان بالله سبحانه وتعالى من أنه الله الأحد، وأنه سبحانه وتعالى القادر على النفع والضر، وتلك العبادة تفيد توجيه قلب الشخص إلى الله سبحانه وتعالى بالرغبة والحب، والخوف والرجاء، والتوكُّل على الله سبحانه وتعالي وغيرها من الأمور.

العبادات اللسانية

يأتي على على رأس العبادات اللسانية تلفظ الشخص المسلم بالشهادتين، إضافة إلى أنها تشتمل على تلاوة القرآن الكريم، وذِكر الله سبحانه تعالى، وأيضاً النصيحة للأشخاص، وغيرها العديد.

العبادات البدنية

أشكال العبادات البدنية كثيرة للغاية، ومن أهمها عبادة الصلاة، وعبادة الصوم، والحج، إضافة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وغيرها الكثير.

العبادات المالية

تتم العبادات المالية عن طريق إنفاق الأموال في الاتجاه المشروع، وأداء حق الله سبحانه وتعالى فيه، مثل الزكاة، وغيرها العديد.

العبادات المركبة

العبادات المركبة تتكون من أكثر من نوع من أنواع العبادات، مثلاً منها الحج، وغيرها العديد من العبادات.

العبادات باعتبار نفعها

العبادات باعتبار نفعها تأتي بشكلين هما:

- عبادة ذاتية مثل عبادة قراءة القرآن وقراءة الأذكار.

- عبادة متعدية مثل عبادة الزكاة، حيث أن المسلم يقوم بإخراج جزء من أمواله ويقدمه إلى شخص فقير.

العبادات باعتبار التذلل الاختياري والاضطراري لله سبحانه وتعالى

- عبادة كونية وهذه العبادة معناها الخضوع إلى أمر الله الكوني سبحانه وتعالى، حيث أنها تتضمن كل الخلائق مؤمنهم وكافرهم.

- عبادة شرعية وهي التي تعني الخضوع إلى أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وتلك العبادة مخصصة لمن اتبع الرسل، وأيضاً أطاع ربه عز وجل.

تابع المزيد: ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية في العبادات

الحث على عبادة الله في القرآن والسنّة

جاءت كلمة العبادة ومشتقاتها بشكل كثير في القرآن، حيث أن القرآن الكريم ذكر أمر كل الرسل في دعوتهم لكل أقوامهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، كما أن أنه نبذ الشرك، فقد قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه:

“وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”

كما يوجد في السنة النبوية العديد من الشواهد التي تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث كل الصحابة على الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، والزيادة من العبادة، وحرصهم على كل القربات والطاعات.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي من خلاله تم التعرف على شروط صحة العبادات، كما أننا تعرفنا أنواع العبادات.